モヤモヤ子

モヤモヤ子路地状の敷地って何?

路地状敷地の接道幅はどうすればいいの?

こんな悩みにお答えします。

本記事は、建築基準法等の運用について(熊本県版)について解説します。

熊本県内で建築物の設計をする方、建物が建てることができる敷地がどうかお悩みの方は必見です。

それでは解説はじめます

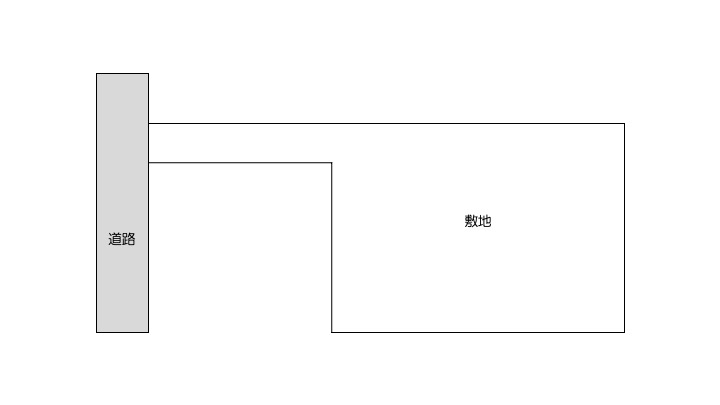

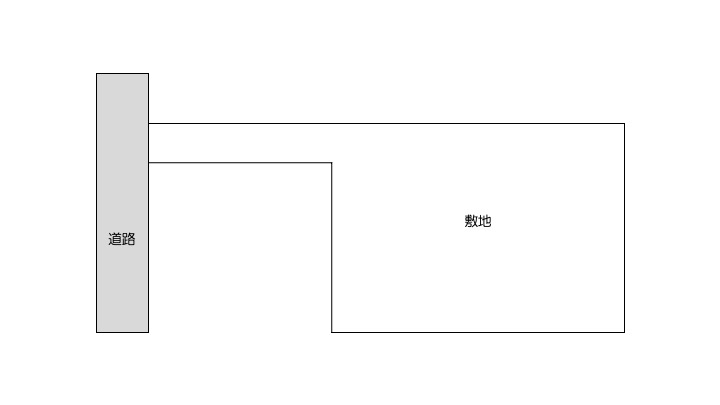

路地状の敷地とは?

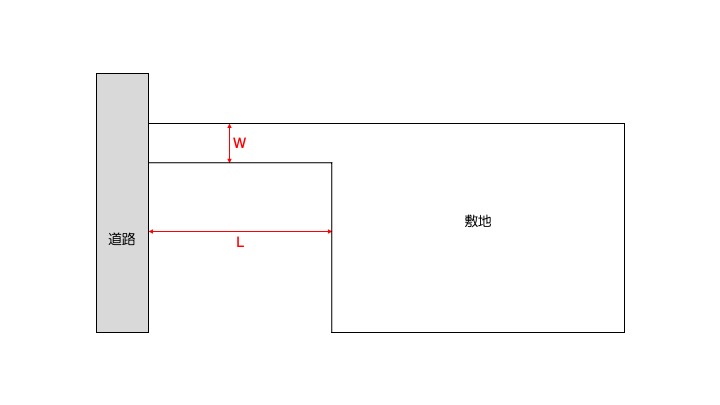

路地状の敷地とは、下図のような形状の土地のことです。

”旗竿地” と言ったりもしますね。

敷地の一部が道路に向かって路地状になっているので、『路地状の敷地』と呼ばれます。

確認申請上の敷地の形状ですので、実際は路地状に見えない場合もあります。

手前にも奥にも住宅がある場合は、このような敷地形状での接道をしているケースが多いです。

取扱いについて

路地状の敷地で接する場合の取扱いについて、確認しておきましょう。

建築基準法等の運用について(熊本県版)P58

”路地上の敷地で接する場合の取扱い” に、このように記載があります。

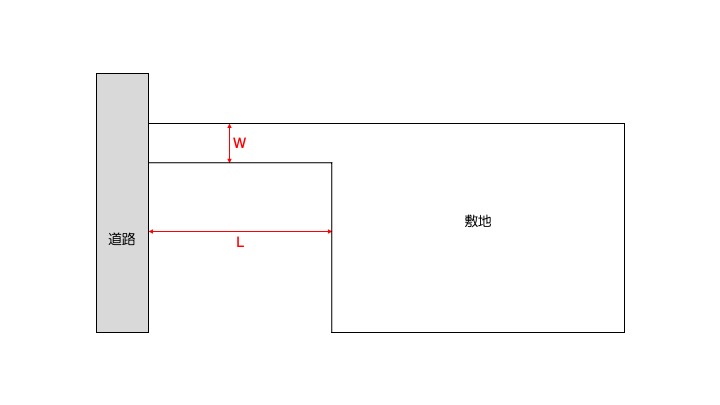

下図のように路地上部分で接している場合の路地状部分の幅は、2m以上(✳︎1)で、かつ、当該路地状部分の長さの10分の1以上としなければならない。

ただし(✳︎2)、周囲の土地利用の状況及び地形等によりやむを得ないと認め、又は安全上支障が無いと認められる場合は、この限りではない。✳︎1 条例の規定により、接道長さが付加されているものは、その長さとする。

(引用元:建築基準法等の運用について(熊本県版)令和6年4月)

✳︎2 ただし書きの適用にあたっては、特定行政庁と協議が必要。

✳︎1は、熊本市の場合、条例23条(床面積1,000㎡超、接道6m)や条例24条(床面積200㎡超、接道4m)などが該当します。

条例については、特定行政庁ごとに要確認すること

具体例

文章だけでは、わかりづらいので、具体的な数値を入れて解説します。

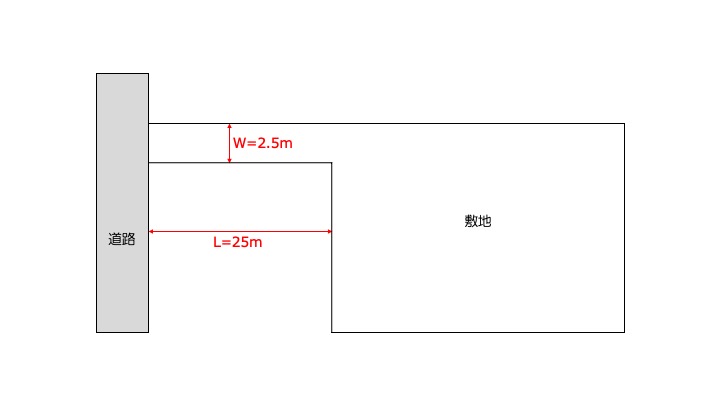

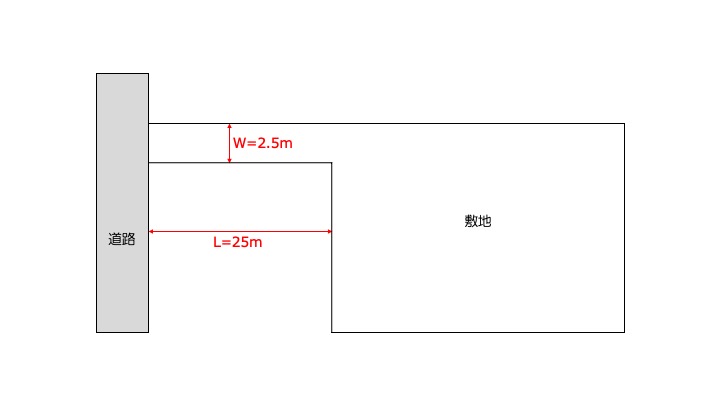

【ケース1 L=25mの場合・W=2.5m】

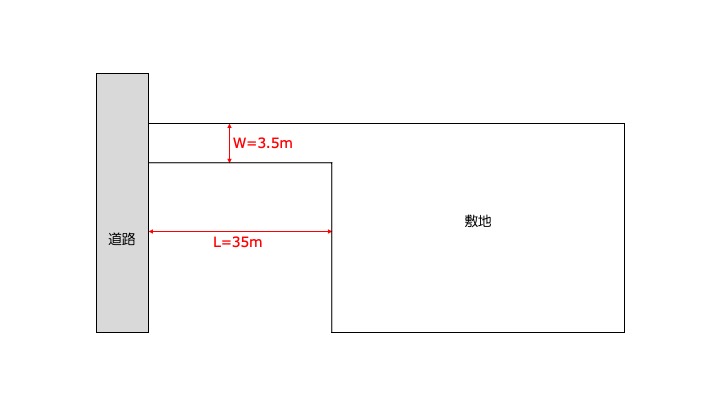

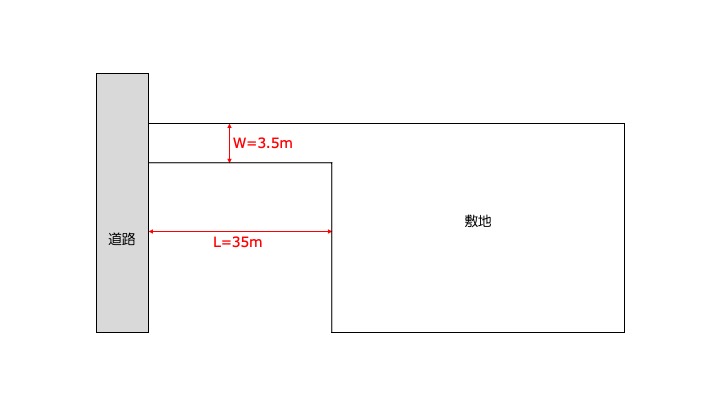

【ケース2 L=35mの場合、W=3.5m】

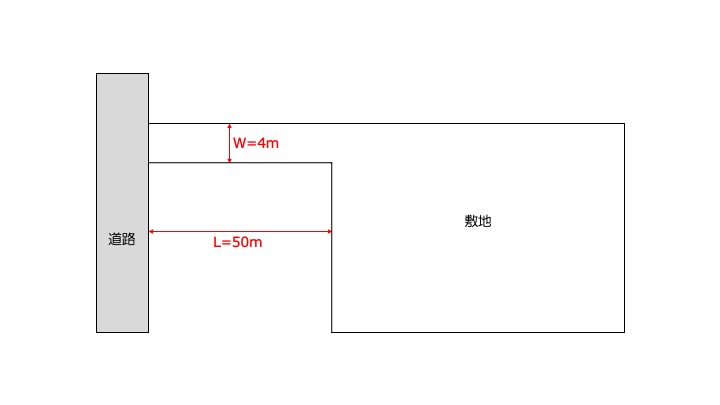

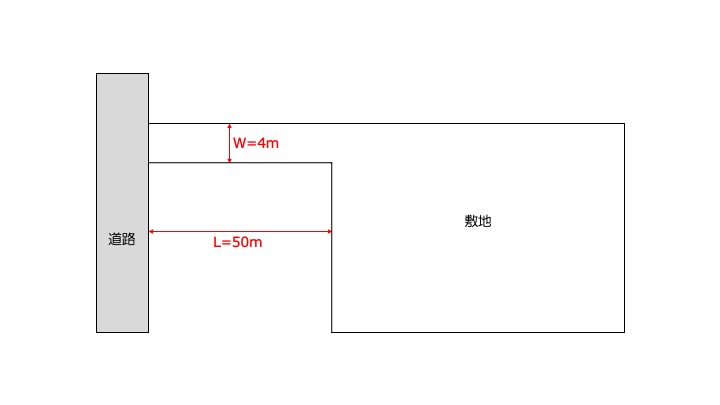

【ケース3 L=50mの場合、W=4.0m】

路地状部分の長さが、40mを超える場合は、路地状部分の幅は4.0m確保できれば良いです。

いずれのケースも、あくまで”敷地と道路の関係”の規定なので、通路の有効幅員ではありません。

通路の有効幅員がどれだけ必要かは、審査機関によって見解が異なるため、事前協議を行なってください。

まとめ 路地状の敷地(旗竿地)で接する場合の取扱い

今回は、”路地状の敷地の取扱いについて”解説しました。

基本的は扱いについては、具体例で示した通りです。

特殊な敷地形状になる場合は、特定行政庁や指定確認検査機関に確認の上、有効な接道幅を確保しましょう。